本站按:此文值得细细玩味,长期来“语文”界定的“一语诸文”的争执,似与此种“文”的变迁不无关系。

■现代民族国家对文学事业的强大需求,以及众多精英人士对未来远景的想望,推进了中国文学从实践到观念的自“文”而“文学”的变革。

文学,人们往往想当然地认为就是指那种虚构、言情、富于想象的文字,就是在今天,不少人依常识看来觉得其内涵和外延都相当稳定而确凿。其实,“文学”却一直是一个相当变化、往往不得不遵循惯例而理解的概念。在当代,受到多元媒介和文学生产等因素的激励,文学的义界已经出现振荡,文学往何处去的感觉和问题时常出现。这种情形愈发严重,正在也必将引发人们对文学观念及相关概念的重新形塑与重大调整。早先几年,美国希利斯·米勒提出的“文学已经死了”的说法以及相关争议,其实就是这种当代感觉及其历史问题的反映。它事实上说明,长期以来从审美性理解文学的角度可能已经受到冲击,长期形成的固化的一些观念系统开始发生紊乱,那种在考察文学时先验地设定主体之心理与精神为绝对内在性的做法,或许值得结合历史和现实来加以清理和重审了。

如果将历史上的诸多概念共时并置于当代而考察它一下,更会引发错乱的感觉。这就需要对过去的状况和问题重新进行审视。事实上,伴随着中国文学从“古典”向“现代”的转型,在文学观念和概念上亦即人们关于“文学”的理解上,也调整和理解了100年。此中最为核心的,在笔者看来,就是从古典之“文”到现代“文学”的迁变。从类似于起源论究根问底的方式,虽然并不能完全回应百年变迁积累的诸多问题,但是从辨析义界名实的角度重审一下晚清至民国从“文”到“文学”的迁变,对“文”、“文章”和“文学”观念纷纭缠绕的状况进行某种清理,为在新的时代里重新出发去理解、认识文学或许不无裨益。

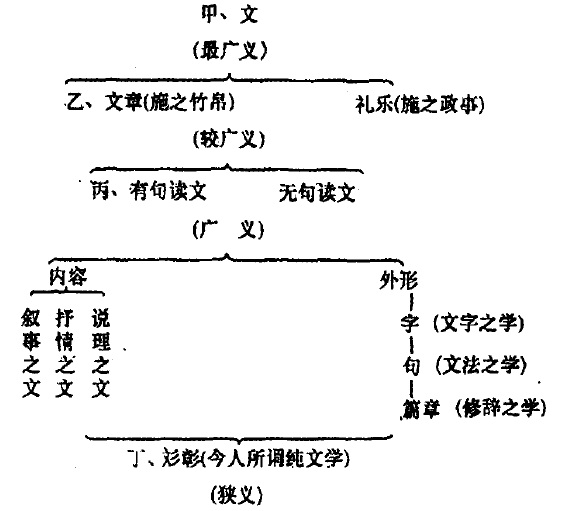

关于从古代的“文”向现代的“文学”转换状况,不妨借重学界宿曹关于文学的界说以深化理解。程千帆先生在编撰《文论要诠》(1948,1983年由黑龙江人民出版社出版时改名《文论十笺》)时,从古来观念中概括出四种义界,如图:

这四种相互联系而交叉的界说,其实是晚清民国时期“文学”概念交叠混融在一起的典型写照。首先看甲科,程先生所谓“古昔文明初启,凡百典制,有司所存,胥得文称”。在中国,大体是古人在回望那远古生活秩序之时出现的对古典文明的深情怀想,他们常用“文”或“文章”来指称这种秩序之“文”。《论语》即有“郁郁乎文哉”、“博学于文”之谓。还是章太炎先生概括得最好:“古之言文章者,不专在竹帛讽诵之间。孔子称尧舜‘焕乎其有文章’。盖君臣朝廷尊卑贵贱之序,车舆衣服宫室饮食嫁娶丧祭之分,谓之文。八风从律,百度得数,谓之章。文章,礼乐之殊称矣。其后转移,施于篇什。”这种“文”和“文章”即指礼乐文化。因此,“文”的范围最为广博,实际上指向人类初祖时代的文化生活方式,其用端在“施之政事”,颇有现代人类学中的“文化”和整体生活方式的意味。甲科义界自古以来从礼乐文化和整体生活的传统立意,但颇为象征而含混,而在文化日益分化,科学化和民主化日显突出的现代形势面前,自然显得浑茫无依,与文学转型的大趋势也不相吻合,所以逐渐衰落。

乙科“文”的概念最为逻辑和一元化,即章太炎鼓吹的所谓“以有文字著于竹帛,故谓之文”。从义界上看,太炎的弟子黄侃先生对此概括得最好:“文辞封略,本可弛张,推而广之,则凡书以文字,著之竹帛者,皆谓之文,非独不论文饰与无文饰,抑且不论有句读与无句读,此至大之范围也。”章氏的界说突出强调了“文”的记录性和指示性:“施之竹帛”,而这种界说强调“榷论文学,以文字为准”,则进一步要求把对“文”的理解落实到、系验到“字”这一人类最可把握的表意符号上去。

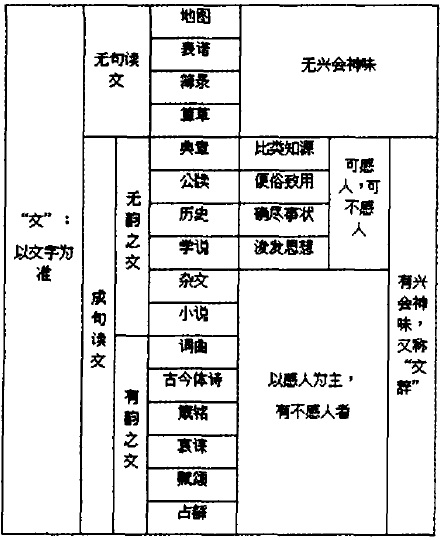

不仅今天的大多数人,即使在清末民初亦有许多人都认为这一界说相当广博,甚至过于宽泛。而章氏则认为,刘勰和王充都未能探得“文”的根本,因为他们在相当程度上都“但知有句读文,而不知无句读文,此则不明文学之原矣”。如上表所示,地图、表谱、簿录和算草都应算是“文”,是“无句读文”,对于人类社会生活和文化活动都极为重要。不能因为没有句读,就否定其“书契记事”的符号指称功能;它们也是“文”,甚至可说是“文”的样板。章氏不仅标举“无句读文”奉为极则,而且极力推崇以指称表意为基本素质的存质求真的文辞,如典章、疏证、史传、书志、奏记之文,认为它们“文皆质实,而远浮华;辞尚直截,而无蕴藉。此于无句读文最为邻近”。因为一般谈文学,其实大多就文辞而言,文字“兼得辞称”,具有“文字语言之共性”,但这个共性与“文字语言之不共性”比较起来也只能是第二位的。所以,文学必须回到根本上来,“必以不共性为其素质”:所谓“文”就是通过作为符号的“文字”,对人世间的事、理、情进行记载、说明和传达的活动,以及这些活动的及物性成果(写在可视载体上的“文字”及其“篇什”)。总体而言,乙科是从古来文学思想(当然最主要还是依据以戴震为代表的,合义理、考据与辞章于一体的一元性朴学思想)中概括出来的,学理逻辑较为谨严,体现出近代科学、分析、求真的特点,但未能足够兼顾到世间文化分化,文学亦有审美化、形式化乃至体制化趋向的一面,更未把握在近世通俗化的进程中写作者必须适应大众化潮流,且终究才有偏胜而无法臻及圆通的现实。

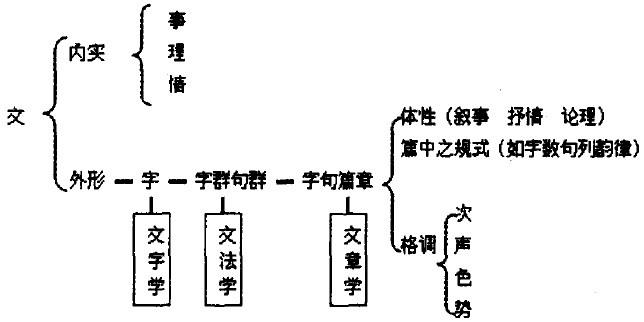

丙科从观念上看其实在中国古代最占主流,影响最为深厚,虽然不甚明晰,也没有诸多学者加以概括点醒。还是黄侃概括最好,即在乙科界说的基础上“再缩小之,则凡有句读文皆为文,而不论其文饰与否。纯任文饰,固谓之文矣;即朴质简拙,亦不得不谓之文。此类所包,稍小于前,而经、传、诸子,皆在其笼罩”。与他的老师一样,黄侃当然不满于桐城派长期把持文坛,独尊一体,而摒弃经、传、诸子和骈文于文坛之外。程千帆是黄侃的学生,他结合民国年代的文学理解,自下整理和归纳,而有上图中“内容”之“文”(包括叙事之文、叙事之文与说理之文)与“外形”之“学”(包括文字之学、文法之学与修辞之学)的区别。这个理解主要在民国时代颇为流行,隐隐然也绵延至当代,人们对文章的一般性认识也大抵如此。近年整理而得以发明的近代学者刘咸炘,在《文学正名》(1927)中也持类似观点,足可证明至少五四新文化运动后这科义界和观念也仍有相当的承延。其“文学正名”的系位图记如下:

由现在看丙科,它其实即是20世纪中国百年语文(或文章)教育的基本涵盖。目前在人文学科诸分支中语文教育的位置颇难归置,而其思想内容虽已出现大幅度的民主化、通俗化的适变,也一度出现过度政治化、科学化的取向,但就其主流而言,尤其在对文章观念和“文”的概念的理解与把握上,其实仍然前承中国古来的主流思想即此丙科义界。

丁科看似狭义清晰,其实也颇为缠夹。程千帆标出“彣彰”,甚至牵引到“纯文学”上,其实主要指清末民初以刘师培为代表的骈文派对“文”的界说。刘氏接绪其仪征乡贤阮元的说法,认为古代“文”的本义实乃强调“非偶词俪语,弗足言文”,主张当以《文选》为号召,看重“沉思”“翰藻”之文。这种观点其实是针对唐宋以降的古文派脉络,认为古文适非“文”,而是六朝时代人们所称的“笔”,不足于论文。同时,刘氏因应时代风潮,认为“俪文律诗为诸夏所独有,今与外域文学竞长,惟资斯体”。此科观念遭到章太炎全面批驳。《国故论衡·文学总略》认为,骈文派持以为据的“声偶为文”、“文辞异职”诸说,其实皆以“彣彰”僭越“文章”,与古文派一样“沾沾焉惟华辞之守”,不仅把经传、解故、诸子摈弃在文学之外,“违书契记事之本”,而且“未明文学之本柢”,“文”当系于文字。所以,在章氏看来,总略文学当“从其质以为名”,“以文字为准”,也只有这个总的基本面上才能真正理解为什么“凡无句读文,皆文字之所专属也,以是为主,故论文学者,不得以兴会神旨为上”。章氏的批驳虽然强力、有逻辑,但在其学生那里也未必完全认同。比如他最为得意的大弟子黄侃。黄氏也曾一度师事刘师培,所以尽可能在章、刘之间折衷调和:“若夫文章之初,实先韵语,传久行远,实贵偶词;修辞润色,实为文章;敷文摛采,实异质言;则阮氏之言,良有不可废者。然则拓其疆宇,则文无所不包,撰其本原,则文实有专美。”这种调和的态度在其《文心雕龙札记》中并不鲜见。但总体上看,丁科义界过执于文学的形式与情藻,所以一经章氏批判及后人研究就日渐败落。清末民初俪文律诗一度短暂复兴,但也随着现代文化通俗化、大众化和白话化的大进程,很快消沉和没落了(近20年来随着整个中国社会趣味的分化多元和文化群落的多元自生,这种文学观念和相应创作却不时作为小股支流而沉潜泛起)。

上述四科以单音节字“文”为核心的概念,代表了中国自古以来内蕴最为深厚、影响最为深广的几种观念,但揆诸20世纪中国文学的现代发展和学人的思想,“文”已经迁变为作为双音节词的“文学”。形势大变矣!这四科看来是无可避免地衰落了。程千帆先生在20世纪40年代对文学界说进行的总结其实也颇多意涵:“依上表可知文学一名,由混而析。章君所持,则较广之义。以文学得名,本由文字也。然征之载籍,则此四义,固尝各具其用,览者弗审其旨,则必扞格难通,此循诵前文,当加注意者一也。又设自行撰述,于此四义,固得任情择用,然亦必标举宗趣,庶来者无迷其途,此点检己作,当加注意者二也。不尔则道其所道,非吾所谓道,其不陷于樛葛者几希矣。”程氏观念相对老派而兼容,但根本意图大抵在于:针对像五四以来各类大中学“文学概论”这类“近世短书”的“罔知本柢”、“议论偏宕”、“援据疏阔”的弊病,而试图以“前哲雅言”构建一套新的文学论。但至当时民国的末年,这种文学论所代表的已非现代文学思想、观念和界说之主流,而适恰是边缘所在了,而在新中国以来这种文学观更是潜隐于无形了。传统“文”的义界和观念,已为民国以来的时代与种种革命所超越了。

最大的事实大体是,在20世纪前二三十年里(更不用说整个民国年间),传统之“文”已变化为现代的“文学”!随着现代文化生产机制的日渐发育和完善,随着五四时期新文化运动的勃兴和壮大,在现代民族国家教育制度建设的过程中,现代社会的文学思想与中国的“现代文学”一起已然迅速成熟起来。中国文学艺术已然从古典走向现代,从士人走向民众,从礼乐文化和传统学术之附庸,走向理性分化、独立自足,或以文学为中心而兼容并包其他。这一进程极为惊人:文学艺术受时代和社会的形塑而发展迅猛,而文学观念自然也迅速迁变,并且往往与文学的实践相互为用,相依前行。

从“文”到“文学”这种观念的现代转型,可以朱希祖教授为指标。从1913年至1931年他一直在北京大学国学门任教,虽则不是文学风潮和观念的主动推进者,但作为章太炎弟子,他声名在外而成为文化迁变的典型风标。朱希祖早年也秉持章氏“凡著于竹帛者皆为文”的观点,甚至据此在北京大学编就《中国文学史》。但至1919年,他即在《北京大学月刊》第1卷第l号发表《文学论》,指出“二年以来,颇觉此说之不安,章先生之教弟子,以能有发明者为贵,不主墨守,故敢本此义以献疑焉”,于此他惴惴焉指出传统文学观“至为广博”,“往往浑而不析,偏而不全”,因此必须强调文学“与他学科并立,具有独立之资格、极深之基础,与其巨大之作用、美妙之精神”。他以全力鼓吹文学必须“全以美情为主”,在作用上“以能感动我之多少为文学良否之标准”,故“苟能以语言为诗歌、戏曲、小说,则略识字者即能读之;……此三者为天下至可娱乐之品,文学家据此,得以最浅近之语言输最高美之情感,此可以鼓动一世而为感化大同之利器也。”

从“文”到“文学”的现代转型,更应以早年的周氏兄弟为象征,时间更可上溯至五四以前的辛亥革命前后。留日青年鲁迅、周作人兄弟跟从章太炎先生学习,据说在讨论界说文学时青年鲁迅曾与章太炎发生过面对面的争论。据许寿裳《亡友鲁迅印象记》记载:

……有一次,因为章先生问及文学的定义如何,鲁迅答道:“文学和学说不同,学说所以启人思,文学所以增人感”。先生听了说:这样分法虽较胜于前人,然仍有不当,郭璞的《江赋》、木华的《海赋》,何尝能动人哀乐呢。鲁迅默默不服,退而和我说:先生诠释文学,范围过于宽泛,把有句读无句读的悉数归入文学。其实,文字与文学固当有分别的,《江赋》、《海赋》之类,辞虽奥博,而其文学价值就很难说。这可见鲁迅治学“爱吾师尤爱真理”的态度!

师弟间的分歧,于今看其实颇多强烈而含混的现代性意义。章氏认为西来学说区分学说与文辞的做法有其不当之处,其实“故学说不处者,乃悍然摈诸文辞以外”。他又结合中国故实,认为“成句读文”中无论是有韵文还是无韵文,都存在大量的情意交叉不便简约的现象,不仅无韵文中只有杂文和小说大致以感情动人,即便是在韵文中许多文辞也不一定以感情动人为主,甚至完全不以感情动人。另就人类精神活动的知性与感性之互渗共通而言,西来审美学说在理论上固有相当严重的后门和漏洞:“又学说者,非一往不可感人。凡感于文言者,在其得我心。是故饮食移味,居处蕴愉者,闻劳人之歌,心犹怕然。大愚不灵,无所愤徘者,睹眇论则以为恒言也。身有疾痛,闻幼眇之音,则感概随之矣。心有疑滞,睹辨析之论,则悦怿随之矣。故曰:发愤忘食,乐以忘优。凡好学者皆然,非独仲尼也。以文辞、学说为分者,得其大齐,审察之则不当。”文章作品是否感人动心,关键在于是否有“得我心”的兴味和神旨,其根本在于阅读过程中主体精神状态与客体对象之间相契与否。同一体裁的作品,也并非绝对的感人或不感人,而同一作品,由于每个人的精神状态不同,不仅感受也会大不一样,而且动情与否也未可知。章氏承认,相比之下区分文辞和学说能“得其大齐”,动情可以作为文学的特征之一,但是不能成为文学的唯一特征。

然而,鲁迅到底是“不服”,认为老师未免过于宽泛。在当时周氏兄弟已然代表着从西方而来的新潮,他们大量阅读西方现代文学,接纳西方文艺审美观念,从事文学实验。基于世界史意识,他们展开了对传统文化、文学和学术的批判。借引西来文论,他们强调文学的情感特性,主张文学独立和审美自治。在《红星佚史·序》(1907)明确以情感作为“文”的根本指标:“然世之现为文辞者,实不外学与文二事,学以益智,文以移情,能移人情,文责以尽,他有所益,客而已,而说部者,文之属也。”鲁迅《摩罗诗力说》(1908)循西学现代分化的规则而将文学归为美术之一部:“由纯文学上言之,则以一切美术之本质,皆在使观听之人,为之兴感怡悦。文章为美术之一,质当亦然,与个人暨邦国之存,无所系属,实利离尽,究理弗存。”文学不涉功利(“实利离尽”),不涉概念(“究理弗存”),其存在即在于能引发兴感怡悦的“诗力”,“摩罗诗力”更是一种具有奇妙魔力的伟大感情。《拟播布美术意见书》(1913)进一步推阐:“顾实则美术诚谛,固在发扬真美,以娱人情”,因此,文学艺术等美术活动的精义或本质即体现于:作为艺术再现对象的“天物”、作为主体艺术创造活动的“思理”,以及作为艺术品特性和功能的“美化”。值得注意的是,周作人试图在西方文学指标的基础上,综合师生间的观念互动,建构新的文学界说。《论文章之意义暨其使命因及中国今论文之失》(1908)译述美国人宏德(Hunt)的文学理论:“文章者,人生思想之形现,出自意象、感情、风味(tasle),笔为文书,脱离学术,遍布都凡,皆得领解(intelligible),又生兴趣(interesting)者也。”周作人启用另一个同样别有意味的双音节词“文章”,他强调文章将意象、感情和风味三事“合为一质”,寄寓着人格个性、伟大灵思和民族心声,通过文字,文章表现的是玄崇伟妙的、灵思所寄的“内在精神”:“盖精神为物,不可自见,必有所附丽而后见,凡诸文化,无不然矣,而在文章为特著。……特文章为物,独隔外尘,托质至策,与心灵直接,故其用亦至神。言,心声也;字,心画也。”文章作为独有内蕴的文辞,不是一般的物件,而是伟大心灵的具象。在周氏兄弟这些紧张而热烈的表述中,涌动着新型文化的想象和激情,蕴蓄着丰富甚至矛盾的现代内涵。可以看出,这一界说及其观念隐括并象征了20世纪中国文人和知识分子的心灵,现代文学看守个人自我或张扬民族精神,似乎已是“文学”的根本所在了。

上述的清理和叙述表明,现代民族国家对文学事业的强大需求,以及众多精英人士对未来远景的想望,推进了中国文学从实践到观念的自“文”而“文学”的变革。但同样值得注意的是,20世纪最后数十年来,随着新一轮经济全球化的浪潮和世界化进程的深化,新的技术变革和历史变革使得20世纪中国在历史中形成的文学、文学实践和文学体制已然受到冲击,无论是民族主体还是个体主体都出现了内部更趋分化、边界更易穿透的现象,“自我”的彼此独立、内部统一和相对完整已经受到削弱,新媒介的强力发展不仅使得大量传统图书馆迅速被数字化的数据库所取代,而且其力量已使长期受印刷文化和书面文学塑造的身体感受到新的挤压、改变和再塑造。在晚清民国逐渐成型的这种“文学”、文学实践和文学体制会不会成为过去而步人历史?相应的,这种“文学”义界和观念会不会也成为过去?时代需要我们在清理过去100年的同时对更加纷纭而复杂的现实做出更好的再认识。